- ₽ (RUB)

- Рус

- Путешествия

- Компаниям

- Организаторам туров

- Помощь

Иркутск расположен в Восточной Сибири, на берегу Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала. Город находится примерно в 5000 километрах от Москвы и считается неофициальной столицей Прибайкалья.

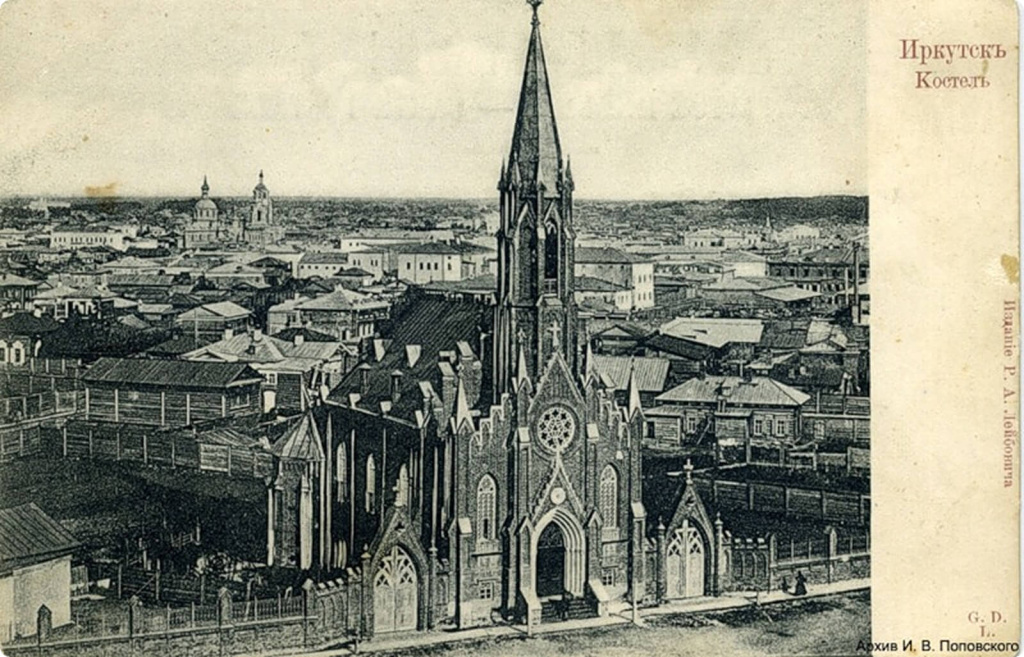

Иркутск вырос на стыке культур и до сих пор сохраняет их живое соседство: резные деревянные дома с узорами по сибирским мотивам стоят рядом с каменными особняками купцов, построенными в стиле петербургского классицизма, а готический костёл Успения Девы Марии напоминает о польской диаспоре, сосланной сюда в 19 веке. В черте города можно увидеть и буддийские дацаны, и православные соборы, а на местных праздниках звучат и русские частушки, и бурятские горловые песни.

Климат. Зима в Иркутске долгая и сухая, а лето тёплое, но короткое. В январе температура опускается до -20 °C, но благодаря сухому воздуху мороз здесь зачастую переносится легче, чем в Центральной России.

Вид на Иркутск из самолёта. На переднем плане — южные кварталы города и прибрежные леса, а вдали — долина, ведущая к Байкалу. Фото: wikimedia.org

Как добраться. Прямой перелёт из Москвы до Иркутска занимает около шести часов. Есть ежедневные рейсы из Домодедово, Шереметьево и Внуково. Из аэропорта до центра города можно доехать на такси за 20–30 минут. Путешественники с запасом времени нередко выбирают поезд по Транссибирской магистрали — путь из Москвы занимает чуть больше трёх суток.

Где остановиться. Для осмотра достопримечательностей Иркутска удобнее всего останавливаться в районах вокруг исторического центра — на улицах Карла Маркса, Ленина и в 130-м квартале. Здесь сосредоточены кафе, музеи, старинные особняки и видовые набережные. Если планируете поездку к Байкалу или в Листвянку, рассмотрите гостиницы в районе автовокзала.

Вид на здание вокзала в Иркутске со стороны Ангары. Его построили в 1898 году, а сегодня оно включено в список объектов культурного наследия регионального значения. Фото: wikimedia.org

Главный туристический центр Иркутска, где старинный сибирский дух сочетается с атмосферой современного города. Первые деревянные дома на месте нынешнего 130-го квартала появились ещё в середине 18 века, а к концу 19 века здесь уже были целые улицы с лавками, ремесленными мастерскими и жилыми домами в традиционном сибирском стиле — с высокими наличниками и резными карнизами. Правда, после пожаров и перестроек советского времени большинство зданий сгорело или было снесено.

В начале 2010-х власти Иркутска решили восстановить старую застройку и превратить её в туристический центр. Так появился 130-й квартал.

Восстановленные деревянные особняки купеческой эпохи 130-го квартала летом

Зимний вечер в 130-м квартале Иркутска: фасады старинных домов украшены огнями, на площади установлена ёлка. Фото: Андрей, тревел-эксперт YouTravel.me

При реставрации центра использовали старые чертежи и фотографии, а некоторые дома буквально перевозили с других улиц. Резные наличники, фронтоны и балконы воссоздавали по образцам конца 19 века, стараясь сохранить атмосферу купеческого Иркутска.

Сегодня в старинных особняках Иркутска работают кафе, лавки с сибирскими сувенирами и небольшие музеи. Вечером квартал оживает — на улице звучит музыка, проходят фестивали и городские праздники. Зимой здесь ставят ёлку и ярмарочные домики.

Отсюда в 18 веке начинался город: здесь стояла первая пристань, куда причаливали торговые суда, шедшие по Ангаре. Вдоль берега появлялись склады, амбары и деревянные усадьбы купцов, которые торговали мехами и золотом. Со временем это место стало не только деловым, но и прогулочным центром — иркутяне приходили сюда смотреть на реку и гулять по набережной в воскресные дни.

После революции и наводнений старые постройки разрушились, а в советские годы набережная потеряла часть своего облика. В начале 21 века её реконструировали: выложили гранит, восстановили лестницы и ограды, поставили старинные фонари, а вдоль берега разбили аллею.

Сегодня Нижняя набережная Иркутска тянется почти на километр вдоль Ангары и соединяет старый город с центральной частью.

С Нижней Набережной открываются лучшие виды на реку и Знаменский монастырь. Летом здесь устраивают уличные концерты, фестивали и фотосессии у моста через Ангару. Зимой набережная превращается в ледовую галерею: вдоль берега ставят ледяные скульптуры, а рядом открывают каток и павильоны с горячим чаем.

Нижняя набережная Иркутска — один из самых узнаваемых видов города. Справа видна Спасская церковь 18 века, слева — прогулочная зона вдоль Ангары и памятник основателям Иркутска. Фото: wikimedia.org

Спасская церковь и Богоявленский собор на Нижней набережной Иркутска — архитектурный ансамбль 18 века, один из старейших в Сибири. На переднем плане — памятник основателям города, установленный к 350-летию Иркутска. Фото: wikimedia.org

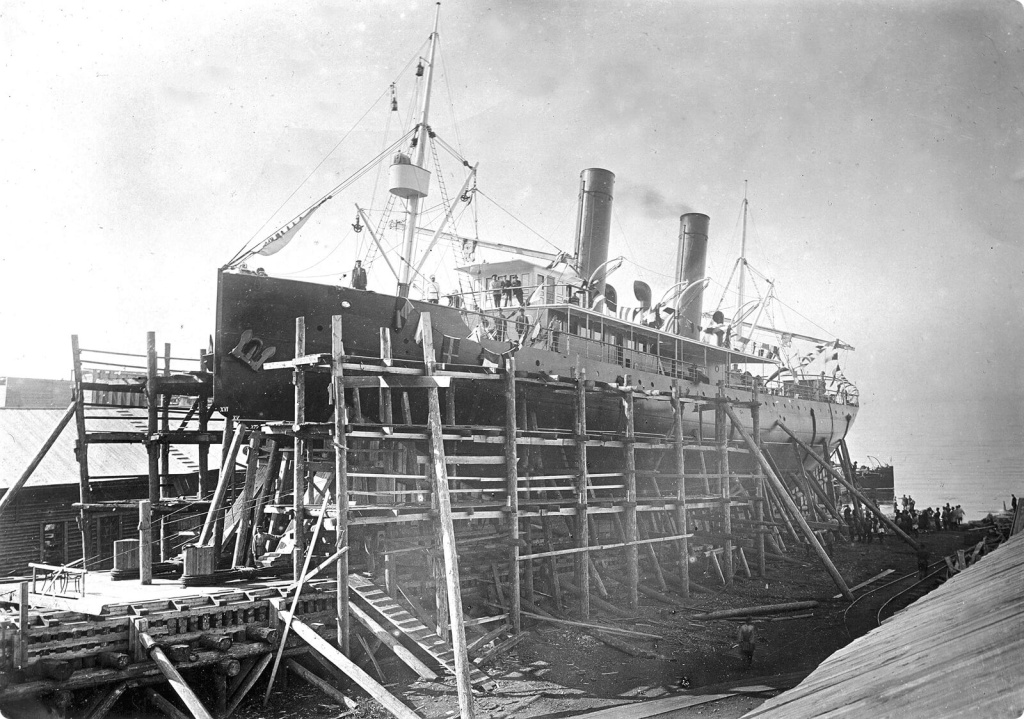

У берега Иркутского водохранилища стоит корабль, которому больше века, — один из старейших сохранившихся ледоколов в мире.

«Ангару» построили в 1899 году в Англии на верфи в Ньюкасле, затем разобрали на секции, морем доставили в европейскую часть России и уже оттуда отправили по железной дороге в Сибирь. На Байкале ледокол собрали заново — прямо на берегу, возле порта Байкал.

С 1900 года «Ангара» очищала ото льда акваторию между Байкалом и Листвянкой, обеспечивая движение паромов с железнодорожными составами. Это был один из первых ледоколов на внутренних водоёмах России. В годы Гражданской войны ледокол даже участвовал в боевых действиях — на нём установили пушки.

Ледокол «Ангара» на финальной стадии строительства в Ньюкасле. Фото: wikipedia.org

В 1990-е ледокол оказался на грани утилизации: старый корпус проржавел, судно стояло без дела и постепенно тонуло у берега. Тогда иркутские энтузиасты собрали деньги и добились включения корабля в список памятников техники. После реставрации «Ангара» стала музеем.

На борту восстановили каюты и машинное отделение, открыли экспозиции о судоходстве на Байкале и жизни экипажа. Посетители поднимаются на капитанский мостик, осматривают навигационные приборы и старые карты, а с палубы видно Ангару и Иркутскую ГЭС. Стоимость входного билета для взрослых — 300 ₽.

На борту ледокола «Ангара» сохранились оригинальные паровые машины и клёпаный корпус — образцы британского судостроения конца 19 века. Фото: wikimedia.org

Одна из старейших каменных построек Иркутска стоит прямо у въезда в город со стороны набережной. Белоснежные стены, резные наличники и яркие изразцы Спасской церкви делают её похожей на миниатюрный кремль. Это первое каменное здание города и один из немногих памятников, переживших все пожары, наводнения и перестройки.

Строительство началось в 1706 году на месте деревянной церкви, сгоревшей несколькими годами ранее. Камень везли по реке, а мастера использовали технологии, редкие для Сибири того времени: сочетание кирпича и белого известняка.

Белоснежный фасад Спасской церкви украшен барочными наличниками и фрагментами древней фресковой росписи. Фото: wikipedia.org

В Спасской церкви в XVIII–XIX веках крестили детей ссыльных декабристов и отпевали многих известных иркутских купцов. Фото: Анастасия, тревел-эксперт YouTravel.me

Со временем Спасская церковь стала духовным центром Иркутска — именно здесь венчали купцов, крестили детей ссыльных декабристов и служили панихиды по погибшим на Байкале. В советские годы храм закрыли, но в 1960-х реставраторы спасли его от разрушения. Сейчас в здании снова проходят службы.

Внутри сохранились фрагменты росписей 18 века и старинный иконостас. Со смотровой площадки у храма открывается вид на Ангару и Нижнюю набережную, а во дворе стоит памятный камень с датой основания Иркутска.

Фреска на фасаде Спасской церкви в Иркутске. На ней изображён образ Спаса Нерукотворного, одна из старейших сохранившихся настенных росписей в Сибири. Фото: Пётр, тревел-эксперт YouTravel.me

В Иркутске работает филиал первого в России нерпинария — центра, где можно увидеть байкальских нерп и узнать об их жизни в природе. Эти животные уникальны: единственные пресноводные тюлени в мире, которые обитают только в Байкале.

Первый нерпинарий открыли в начале 2000-х годов в посёлке Листвянка, на берегу Байкала. Его создали специалисты, которые спасали раненых и осиротевших нерп после сетей браконьеров. Когда животных удалось выходить, проект превратился в постоянный центр экологического просвещения. Позже отделение появилось и в Иркутске.

Одна из артисток иркутского нерпинария. Фото: иркутский нерпинарий

В расписании нерпинария разные программы, дают несколько представлений в день. Нерпы играют с мячами, рисуют красками, танцуют под музыку и охотно взаимодействуют с тренерами. После выступлений можно посетить мини-выставку о Байкале, посмотреть видео с подводных съёмок и узнать, как ведётся работа по спасению диких нерп.

Стоимость билета для взрослого в иркутский филиал нерпинария — 800 ₽.

Артисты иркутского нерпинария во время выступления. Фото: иркутский нерпинарий

На правом берегу Ангары, чуть выше Нижней набережной, стоит один из самых известных иркутских монастырей — Знаменский. Его бело-голубые корпуса и зелёные купола видны с другой стороны реки, а колокольный звон до сих пор раздаётся над старым городом.

Монастырь основали в середине 18 века на месте деревянной церкви, стоявшей у дороги на Якутск. Со временем он стал важным духовным и культурным центром Восточной Сибири: здесь хранили старопечатные книги, вели летописи и принимали путешественников, идущих к Байкалу.

Главный вход в Знаменский женский монастырь. Фото: wikimedia.org

Главная святыня обители — икона Божией Матери «Знамение», в честь которой монастырь получил своё название. В советские годы комплекс закрыли, часть зданий использовали как жильё и склады, но в 1990-х монастырь возродили, отреставрировали собор и вернули колокола.

Во дворе сохранилось старинное кладбище, где похоронены многие известные жители Иркутска. Среди них — мореплаватель и промышленник Григорий Шелихов, которого называют «русским Колумбом» за освоение Аляски. Здесь же установлен памятник адмиралу Александру Колчаку, расстрелянному неподалёку в 1920 году.

Памятник адмиралу Александру Колчаку, установленный у монастырской стены в 2004 году недалеко от места его расстрела

Посреди Ангары, недалеко от центра Иркутска, лежит зелёный остров, соединённый с городом пешеходным мостом. Это остров Юности — одно из самых популярных мест отдыха у горожан, которые приходят сюда гулять, кататься на велосипедах и встречать закаты. Остров искусственный: его насыпали в 1940–1950-х годах во время работ по укреплению русла реки, а позже благоустроили и превратили в парк.

В советские годы здесь проводили массовые праздники, танцы и спортивные соревнования — отсюда и название, символизирующее молодость и энергию города. Со временем остров стал уютным зелёным уголком в самом сердце Иркутска: дорожки утопают в листве, работают прокаты лодок и катамаранов, а на берегу часто устраивают пикники.

С моста открываются панорамные виды на Ангару, набережную и купола старого города. Летом остров оживает — проходят концерты и фестивали, работают уличные кафе, по вечерам горят гирлянды. Зимой на замёрзшей реке появляются ледяные скульптуры, а на дорожках острова устраивают катание на санях.

Одно из самых нарядных зданий Сибири и редкий пример каменного зодчества, где сочетаются элементы русского барокко и сибирского узорочья. Синие купола, красно-белые стены и сложные орнаменты делают храм похожим на расписную игрушку. Многие туристы думают, что церковь новая, но на самом деле ей уже больше ста лет.

Построена она была в 1890–1894 годах на средства местных купцов и горожан, которые хотели возвести собор в честь Казанской иконы Божией Матери — покровительницы Сибири.

Казанская церковь. Благодаря богатому декору и цветовой гамме храм часто называют самым красивым в Сибири. Фото: wikimedia.org

Купол украшен многоярусными фресками с изображением святых и ангелов, а позолоченная люстра подчёркивает масштаб и высоту храма. Многие элементы внутреннего убранства воссозданы по архивным фотографиям 19 века. Фото: wikimedia.org

После революции храм закрыли, в нём разместили склад, затем архив, но здание уцелело и не было перестроено. В конце 20 века храм вернули Русской православной церкви и начали реставрацию, восстановив все купола и росписи.

Внутри сохранились фрагменты старинных фресок и иконостас из позолоченного дерева. С площади у входа открывается вид на Ангару и старый Иркутск, а по вечерам подсветка превращает церковь в настоящий сибирский собор из сказки.

Почитать заметки путешественника о поездке в Иркутск

Два старинных особняка в Иркутске, связанных с самыми известными семьями ссыльных дворян — Волконских и Трубецких. Оба дома сохранили атмосферу 19 века и стали частью единого мемориального комплекса, который рассказывает о жизни декабристов в Сибири после каторги.

После восстания 1825 года князья Сергей Волконский и Сергей Трубецкой были сосланы в Иркутскую губернию. Дом Волконских построен в 1838 году в селе Урик, куда семья переехала из Читы, а затем перевезён в Иркутск. Здесь устраивались музыкальные вечера, ставили спектакли и читали стихи — дом стал центром культурной жизни города.

Усадьба Трубецких появилась в Иркутске чуть позже и тоже быстро превратилась в место встреч местной интеллигенции.

Дом Волконских — главный корпус музея декабристов и одна из красивейших деревянных усадеб города. Гостиная дома была центром культурной жизни Иркутска середины 19 века. Фото: Дом-музей декабристов

Дом-музей Трубецких в Иркутске. Усадьба построена в 1840-х годах и сегодня хранит экспозиции о быте ссыльных дворян и их семьях в Сибири. Фото: wikimedia.org

В советское время оба здания хотели снести, но их удалось сохранить и в 1985 году объединить в Иркутский музей декабристов. Интерьеры восстановили по архивным описаниям, сохранили мебель, рояль, старинные часы, письма и личные вещи семей. В доме Волконских до сих пор стоит пирамидальное фортепиано бельгийской работы — один из немногих сохранившихся в России инструментов этого типа.

Сегодня музей остаётся одним из самых атмосферных мест Иркутска. В комнатах звучит музыка 19 века, проходят камерные концерты и выставки, а во дворе летом устраивают реконструкции и театральные постановки.

Музей работает с 10.00 до 18.00. В доме Трубецких выходной во вторник, а в доме Волконских — в понедельник. Стоимость билета — 350 ₽.

Интерьеры дома Трубецких в Иркутске воссоздают атмосферу середины 19 века. В гостиной сохранились мебель в стиле ампир, семейные портреты и личные вещи семьи. Фото: Дом-музей декабристов

На дороге между Иркутском и Листвянкой, прямо на берегу Ангары, раскинулся большой музей под открытым небом — «Тальцы». Это одно из самых атмосферных мест Прибайкалья, где можно пройтись по настоящей сибирской деревне 18–19 веков: деревянные избы, амбары, мельницы и часовни собраны здесь со всего региона.

Внутри изб — восстановленные интерьеры с печами, утварью и предметами быта, по которым можно проследить, как жили крестьяне и ремесленники Сибири. Музей создали, чтобы сохранить исчезающую архитектуру и показать быт людей в прошлом.

Идея собрать под открытым небом старинные постройки появилась в 1960-х, когда начали строить Иркутскую ГЭС. Из-за затопления в зону водохранилища попадали десятки старых деревень, и учёные решили перевезти наиболее ценные здания в безопасное место. Так постепенно вырос музей, официально открытый в 1980 году. Сегодня его территория занимает более 60 гектаров, а коллекция насчитывает сотни объектов — от бурятских юрт до острога с тюремной башней. Самые старые экспонаты датируются 17 веком.

Деревянные башни и стены острога 17 века, воссозданные по чертежам первых сибирских крепостей. Фото: wikimedia.org

Улица старинных сибирских изб в музее «Тальцы». Все дома перевезены из разных районов Прибайкалья и собраны в полноценную деревню. Фото: wikimedia.org

Прогулка по «Тальцам» — это путешествие во времени. Можно зайти в избу зажиточного крестьянина, увидеть, как рубили бревенчатые дома без гвоздей, послушать рассказ гидов о ремёслах и обрядах сибиряков. Летом проходят ярмарки и фестивали народной музыки, а зимой музей превращается в рождественскую деревню с катанием на санях, чаепитием и мастер-классами по выпечке.

Музей работает круглый год, кроме 1 января, без обеда и выходных. С марта по октябрь касса открыта с 10:00 до 17:00, а экспозиции работают с 10:00 до 18:00. С ноября по февраль касса открыта с 10:00 до 16:00, а экспозиции — с 10:00 до 17:00. Стоимость входного билета для взрослого — 300 ₽.

Мастер-класс по ткачеству в музее «Тальцы». Посетители могут увидеть, как на старинных станках изготавливают ткань вручную, попробовать себя в традиционных ремёслах и познакомиться с народными костюмами Прибайкалья. Фото: этнографический музей «Тальцы»

Недалеко от Нижней набережной стоит внушительный бронзовый монумент — памятник Александру III. Его фигура с мечом и свитком символизирует власть и созидание, а постамент украшен гербами сибирских городов и рельефами, рассказывающими о строительстве Транссибирской магистрали.

Именно этот император утвердил проект великой железной дороги, соединившей Сибирь с европейской частью России, поэтому памятник стал своего рода благодарностью за новое дыхание, которое получила жизнь региона.

Памятник открыли в 1908 году — на тот момент это было одно из самых масштабных произведений монументального искусства в Сибири. После революции статую демонтировали, а на этом месте поставили обелиск в честь советской власти. Лишь спустя почти 80 лет, в 2003 году, по инициативе горожан и при поддержке РЖД монумент восстановили. Современный вариант воссоздали по сохранившимся фотографиям и чертежам, а бронзовую фигуру отлили на петербургском заводе.

Памятник императору Александру III на набережной Иркутска. Открыт в 1908 году в честь завершения строительства Транссибирской магистрали, начатой по указу царя. После революции монумент был демонтирован и восстановлен только в 2003 году. Фото: wikimedia.org

Торжественная церемония закладки памятника императору Александру III в Иркутске, 1903 год. На мероприятие собрались тысячи горожан, представители власти и военные части — событие стало одним из крупнейших в дореволюционной истории города. Фото: wikimedia.org

Здание из красного кирпича с высоким шпилем — католический храм Успения Девы Марии. Его готические арки и стрельчатые окна резко выделяются на фоне городской архитектуры. Костёл построили в начале 20 века для польской общины, которая составляла заметную часть населения Иркутска: многие поляки оказались здесь после ссылок 19 века и принесли с собой католические традиции.

Строительство началось в 1881 году и растянулось почти на 10 лет: материалы доставляли из Европы, а кирпич обжигали на местных заводах. В 1884 году костёл освятили, и вскоре он стал центром католической жизни Восточной Сибири.

Костёл Успения Девы Марии — неоготическое здание из красного кирпича, построенное польскими католиками. Фото: wikimedia.org

Фотография 1910-х годов показывает храм вскоре после завершения строительства — в то время он был главным центром польской католической общины Сибири и одним из самых высоких зданий города. Фото: wikimedia.org

В советские годы храм закрыли, в нём размещались архив и кинотеатр, а часть внутреннего убранства была утрачена. Лишь в 1990-х здание вернули католической церкви и начали восстановление по старым фотографиям.

Сегодня костёл снова действует и одновременно служит концертным залом Иркутской областной филармонии. Здесь регулярно проходят органные концерты — в 1970-х специально установили немецкий орган, благодаря его звучанию костёл стал одной из лучших акустических площадок города. Сюда приходят не только послушать музыку, но и полюбоваться витражами и резным алтарём, а вечером здание особенно красиво — подсветка подчёркивает готические линии и кажется, будто кусочек Европы затерялся в центре Сибири.

Небольшой посёлок на берегу Байкала, всего в 70 километрах от Иркутска. Дорога занимает около часа на автобусе или машине, а летом добраться можно и по воде — на катере от причала у плотины Иркутской ГЭС. Это самый удобный способ увидеть Байкал, не уезжая далеко от города, поэтому Листвянка давно стала главным направлением для однодневных поездок.

Посёлок вытянулся вдоль берега на несколько километров. Здесь начинается знаменитая Кругобайкальская железная дорога, работают музей Байкала, нерпинарий и канатная дорога на Камень Черского — вершину и смотровую площадку с панорамой озера, истока Ангары и гор Прибайкалья. Летом по набережной гуляют туристы, а зимой сюда приезжают посмотреть на чистейший лёд и покататься на коньках.

Вид на посёлок Листвянка и озеро Байкал с горного склона

Посёлок вытянулся вдоль берега Байкала и местами сохраняет атмосферу старой сибирской деревни. Фото: wikimedia.org

Узнать, что посмотреть на бурятской и иркутской сторонах Байкала

Один из самых живописных участков Транссиба и настоящая инженерная легенда. Кругобайкальскую железную дорогу проложили вдоль южного берега Байкала в начале 20 века, когда нужно было соединить Иркутск с восточной частью железной дороги. Всего 86 километров пути, но на этом коротком отрезке разместилось более 30 тоннелей, 200 мостов и виадуков — сооружения пришлось буквально врезать в скалы и опоры ставить прямо в воду.

За сложность проекта дорогу прозвали «золотой пряжкой Транссиба»: каждый метр обходился почти как километр на равнине.

Кругобайкальская железная дорога — один из самых живописных участков Транссиба. На фото — туннель у скалистого берега Байкала, построенный более ста лет назад. Фото: Анастасия, тревел-эксперт YouTravel.me

Осенний вид на Кругобайкальскую железную дорогу. Извилистые пути проходят вдоль скал и бухт Байкала, соединяя десятки тоннелей и каменных мостов начала 20 века. Фото: wikimedia.org

Каменный тоннель Кругобайкальской железной дороги, построенный в начале 20 века. Его своды выложены вручную из местного гранита — без использования бетона. Всего на линии насчитывается 39 таких тоннелей, многие из которых до сих пор находятся в отличном состоянии. Фото: Анастасия, тревел-эксперт YouTravel.me

Строительство велось с 1902 по 1905 год, сразу после открытия дорога стала стратегической артерией России. Но после возведения Иркутской ГЭС в 1950-х основное движение поездов перенесли выше по реке, а старую линию сделали экскурсионной. Теперь по ней курсируют ретропоезда и туристические электрички, идущие от станции Слюдянка до порта Байкал.

Путешествие по Кругобайкалке — этоживая выставка инженерного искусства. В тоннелях видны старинные каменные кладки, а на остановках можно выйти и прогуляться по старым мостам. Летом вдоль путей цветут ирисы и лилии, зимой скалы покрываются ледяными каскадами. Прокатиться по Кругобайкальской дороге можно двумя способами: на пригородных поездах РЖД или в составе частной экскурсии на туристическом поезде.

Каменный арочный виадук сложили из бутового камня в начале XX века без металлических скоб: арки держатся только за счёт точной кладки. Фото: Анастасия, тревел-эксперт YouTravel.me

На фото конструкция, защищавшая путь от камнепадов. Форма опор сделана так, чтобы сходящие с гор камни скользили вниз, не повреждая железную дорогу. Фото: Анастасия, тревел-эксперт YouTravel.me

Стела «Кругобайкальская железная дорога» символизирует старинное колесо паровоза и очертания Байкала. Фото: Анастасия, тревел-эксперт YouTravel.me

Небольшой курортный посёлок у подножия Восточных Саян, в Республике Бурятия. От Иркутска до него около 210 километров, дорога занимает 4–5 часов на машине или автобусе, проходя через Тункинскую долину с её горами, степями и видами, от которых трудно оторвать взгляд. Название «Аршан» с бурятского переводится как «целебный источник» — именно минеральные воды сделали это место известным на всю Сибирь.

Первые сведения о местных источниках появились ещё в 19 веке — буряты считали их священными и использовали для лечения. В советские годы Аршан стал курортом федерального значения: здесь построили санаторий, где до сих пор лечат заболевания сердца, нервной системы и суставов.

Посёлок Аршан в Бурятии у подножия Восточных Саян. На фото — буддийский павильон у источника минеральных вод, куда приезжают паломники и туристы. Место известно целебными ключами, чистым горным воздухом и видами на пики Тункинского хребта. Фото: wikimedia.org

Хойморский дацан «Бодхидхарма» — один из старейших буддийских храмов Тункинской долины. Его построили бурятские ламы в начале XX века. Фото: Анастасия, тревел-эксперт YouTravel.me

Скульптура «Монах-водонос» у одного из минеральных источников Аршана. Фото: Анастасия, тревел-эксперт YouTravel.me

Вода в источниках по составу похожа на кавказские минеральные воды, только холодная — около +10 °C. Многие приезжают просто набрать воду у бюветов, а кто-то принимает ванны или делает контрастные обливания в горных ручьях.

Помимо источников, Аршан привлекает путешественников своей природой — рядом начинаются тропы Тункинского национального парка. В посёлке работают кафе с бурятской кухней и сувенирные лавки, где продают изделия из лиственницы и байкальского камня.

Дорога к посёлку Аршан проходит через Тункинский национальный парк. С одной стороны тянется долина реки Кынгырги, с другой — величественные пики Восточных Саян, на которых даже летом лежит снег. Фото: wikimedia.org

Вид на хребет Тункинские Гольцы из Аршана. Фото: Анастасия, тревел-эксперт YouTravel.me

Лестница начала XX века в парковой зоне санатория «Аршан». Фото: Анастасия, тревел-эксперт YouTravel.me

Одна из самых живописных природных территорий Бурятии: широкая долина, окружённая заснеженными вершинами Восточных Саян, альпийские луга, кедровые леса и горячие источники. Тункинский национальный парк начинается сразу за Байкальским хребтом и тянется почти на 300 километров вдоль границы с Монголией. Добраться до парка от Иркутска можно за 4–5 часов через Слюдянку и Аршан.

Парк создали в 1991 году, чтобы сохранить уникальные ландшафты Тункинской долины и её биоразнообразие. Здесь встречаются редкие животные — соболь, росомаха, снежный барс, — а в горах растут эндемичные растения, которых нет больше нигде в мире. На территории парка расположены десятки минеральных источников, бурятские деревни, буддийские ступы и шаманские святыни.

Тункинский национальный парк — одно из самых живописных мест Южной Сибири. Фото: Тункинский национальный парк

Фото сделано на фотоловушку в Тункинском национальном парке. На переднем плане дикая рысь — редкий представитель сибирской фауны. Вдали видны горные хребты Восточных Саян. Фото: Тункинский национальный парк

Путешественники приезжают в Тункинскую долину ради трекинга, горных маршрутов и купания в источниках. Популярные места — водопады на реке Кынгарга, перевал Тагархай, гора Пик Любви и вершина Мунку-Сардык, самая высокая точка Восточных Саян.

Для посещения парка нужно оформить туристическое разрешение. Оно стоит 200 ₽ и действует семь дней.

Хребет Тункинские гольцы на востоке Саян. Его протяжённость более ста километров. Фото: Анастасия,, тревел-эксперт YouTravel.me

У южного подножия центральной части хребта Тункинские Гольцы расположен бальнеологический курорт Аршан. Фото: Анастасия, тревел-эксперт YouTravel.me

Самый крупный и известный остров Байкала, место, где природа кажется первозданной. От Иркутска до него около 300 километров, дорога занимает 5–6 часов: сначала на машине или автобусе до переправы в селе Сахюрта, затем десятиминутный паром через пролив Ольхонские Ворота. Летом сюда идут и туристические катера, а зимой, когда Байкал замерзает, дорогу прокладывают прямо по льду.

Остров протянулся почти на 70 километров. На его западной стороне — обрывы, песчаные пляжи и хвойные леса, а восточный берег скалистый и суровый. Главная достопримечательность — мыс Бурхан с пещерой Шаманкой, одно из самых священных мест для бурят и одно из самых фотографируемых на Байкале. По преданиям, здесь живёт дух-хранитель озера.

Скалистые берега и закат на Ольхоне — самом большом острове Байкала. Фото: Людмила, тревел-эксперт YouTravel.me

Скала Шаманка на острове Ольхон — одно из самых узнаваемых мест Байкала и священный центр для бурят. С этим мысом связаны легенды о духах озера. Фото: Андрей, тревел-эксперт YouTravel.me

Первые поселения на острове появились ещё у кочевых племён, а сегодня главная деревня — Хужир, где можно остановиться в гостевых домах, попробовать байкальского омуля и взять экскурсию по острову. Популярные маршруты ведут к мысу Хобой с панорамой северного Байкала, к бухте Узур, озеру Шара-Нур и песчаным дюнам Песчаного мыса.